Basic HTML Version

Il Seicento: tra naturalismo e ideale classico

402

La situazione a Roma

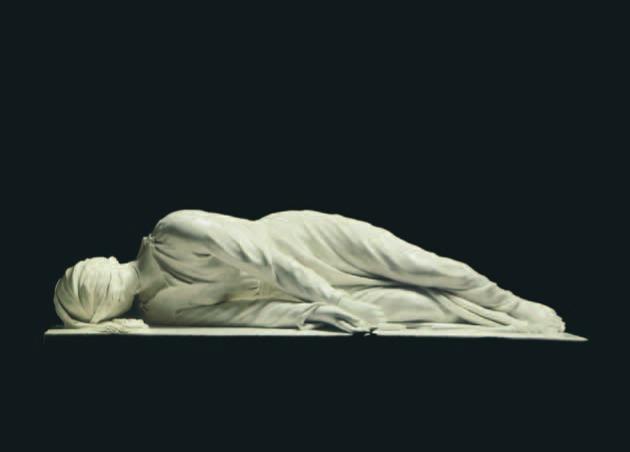

Una

nuova esigenza di naturalismo

viene progres-

sivamente a farsi strada tra le secche dell’ultima

stagione manierista. Uno scultore originario della

Lombardia, Stefano Maderno (Bissone, 1576 - Ro-

ma, 1636), è autore della

Santa Cecilia

(1)

. Nella fa-

se di passaggio dal tardomanierismo al Barocco, la

Santa Cecilia (restaurata nel 2001) è un’opera mol-

to significativa; non per nulla suscitò l’interesse di

Gian Lorenzo Bernini.

Stefano Maderno

la eseguì nel

1600

all’interno di un

monumentale altare di marmo e bronzo, commis-

sionato dal cardinale Sfondrati, con una sensibili-

tà che potremmo dire lirica e che gli derivava dal-

la statuaria alessandrina. Gli era stata ispirata dal

ritrovamento delle spoglie pressoché intatte del-

la giovane santa, morta martire nel III secolo e se-

polta nelle catacombe di San Callisto. Maderno la

raffigura dal vero nella posizione in cui fu trovata,

con il segno della decapitazione e un velo per rac-

cogliere il capo reciso, come si era soliti fare con i

condannati a morte, quasi si trattasse di un ritratto

postumo rivestito di intensissimo pathos. Una tale

fusione di realismo e idealizzazione preannuncia la

rinascita di un

linguaggio classicista

che a Roma si

affermerà solo venti anni più tardi.

Tra Cinque e Seicento il variegato panorama artistico

a

Roma

si può riassumere così: da un lato il persiste-

re del Manierismo, da un altro l’affermarsi di un ve-

rismo devozionale che sfrutta le potenzialità espres-

sive dell’ordine formale e scenografico di Raffaello

anticipando il realismo caravaggesco; da un altro an-

cora un originale ritorno alla classicità della pittura

di

Annibale Carracci

(pp. 406-410).

In Italia, all’inizio del Seicento, è proprio la linea

classicista a prevalere. Essa precede e supera, quan-

to a successi, il Barocco romano di cui si avvertono

le avvisaglie già negli anni Venti del secolo nell’ope-

ra del pittore Giovanni Lanfranco (p. 441).

Roma, l’Italia e l’Europa all’inizio del Seicento

Roma, l’Italia e l’Europa all’inizio del

Seicento

Da Sisto V a Clemente VIII

Sisto V aveva svolto una politica culturale tesa

a dimostrare che esisteva una continuità tra la

Roma antica e la Roma cristiana, splendida e

fe-

lix

. Clemente VIII, pur non essendo un pontefi-

ce “politico” nel senso stretto della parola, mise

a segno un successo diplomatico rilevantissimo:

Enrico IV di Navarra, re di Francia, abiurò la re-

ligione protestante, si convertì al cattolicesimo e

tornò a Roma nel 1595, per fare ammenda davanti

al papa. Tuttavia l’equilibrio del conciliante Cle-

mente VIII si era incrinato quando, nel febbraio

del 1600, il Santo Uffizio aveva mandato al rogo

Giordano Bruno

t

dietro l’accusa di eresia, dopo

un regolarissimo processo nel quale era stato fatto

il possibile per scongiurare il supplizio, in previ-

sione delle sconcertanti conseguenze che avrebbe

portato con sé. All’interno della Curia romana,

pur nella diversa matrice culturale dei cardina-

li, facoltosi committenti di opere d’arte, regnava

l’ammirazione incontrastata per Raffaello.

Per l’intero Cinquecento, ma specialmente nel-

la seconda metà del secolo,

Raffaello

rappresen-

ta infatti un

punto di riferimento

irrinunciabile.

Per esempio il Cavalier d’Arpino, pittore tar-

domanierista, aveva temperato la retorica delle

grandi composizioni ricorrendo all’ordine for-

male dei modelli raffaelleschi. La sua

Ascensio-

ne

(2)

in San Giovanni in Laterano, affrescata nel

1599 alla vigilia del Giubileo, ricorda, in modo

un po’ impacciato, la

Trasfigurazione

di Raffael-

lo in San Pietro.

Del “divino urbinate” si apprezzavano quelle carat-

teristiche che erano state raccomandate anche dalla

Controriforma: la perfezione formale, il decoro, la

“convenienza”

t

, la “facilità”

t

.

t

Giordano Bruno

nacque a Nola nel

1548 e morì arso vivo a Roma nel 1600.

Nel 1572 era stato ordinato domenicano

ma a meno di trent’anni gettò la veste

e tornò alla vita laica. Bruno percorse in

lungo e in largo l’Europa. Invitato dal nobile

Giovanni Mocenigo a Venezia, fu da questi

denunciato all’Inquisizione di Roma; rimase

in carcere otto anni prima del processo

e della condanna per eresia. Nelle sue

numerose opere filosofiche prende forma

un pensiero complesso, che consiste in un

fondamentale immanentismo che perviene a

conclusioni anche violentemente dissacranti.

t

facilità

si riferisce al contenuto delle

immagini sacre che devono poter essere

comprese dai fedeli con immediatezza, di

qui l’esigenza di una chiarezza espositiva

e di un’iconografia semplificata;

t

decoro

e

convenienza

sono concetti di

ordine morale trasferiti sul piano estetico:

si vuole che le immagini si pongano al

servizio della fede per istruire ed edificare

i fedeli, e a questo scopo l’immagine viene

sottoposta al controllo delle gerarchie

ecclesiastiche affinché non “offenda”

il senso delle Scritture e della dottrina

cristiana. Risponde al decoro anche il brutto

o la resa veristica dell’immagine quando

sia conveniente al messaggio cristiano.

1

Stefano Maderno,

Santa Ceci-

lia

, 1600, marmo. Roma, basilica

di Santa Cecilia in Trastevere.

1